「空気」の研究 解説と論考

「何故その意思決定をしたのか。あの時よく考えばこんな失敗はしなかったんじゃないか。」

我々は常にこんなことの繰り返しである。

後から振り返れば、根拠もなく、何故その意思決定をしたか全く説明できない。

明らかに不芳な意思決定をしているのに、その当時は全くと言っていいほど気づいていない。いや、気づいているけど言い出せない何か、すなわち空気に縛られているのか。

空気といえば、2007年流行語大賞にエントリーされた「KY=空気読めない」の”空気”がすぐに思い浮かぶ。

「KY」という言葉の背景にあるのは、「空気は読むことが当然」という”空気”であり、見えない何かに勝手に支配されがちな現代日本人の一般性を実に的確に表現している言葉だと思う。

そんな我々を苦しめる”空気”について、時代背景や宗教観といった目線から切り込んだ山本七平の名著『「空気」の研究』を紹介したい。

本稿の構成は下記の通り。

空気とは

空気、これが何かを的確に表現している言葉があるのでそのまま引用させてもらう。

それは非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ「判断の基準」であり、それに抵抗する者を異端として、「抗空気罪」で社会的に葬るほどの力を持つ超能力(p.23)

「抗空気罪」とはよく言ったものだ。

これがまさにKYであるわけだが、空気を読まなかった者は村八分によって葬られることは想像に容易い。

意思決定の場においては、もちろん我々は空気だけで判断しているかといえばそうでなく、論理的判断をベースに議論を積み重ね、その過程で空気が生まれ、最終的には空気的判断によって意思決定をしている。

一度生まれた空気を覆すのは至難の業だ。反論したところで飲み込まれてしまう。

議論が終わり、時間が経ってから振り返ると何故その意思決定をしたか論理的に説明できないものだから、それは”空気”に支配されていたということになる。

では、この空気は一体どのようにして生まれるのか。

どのようにして空気は生まれるか

本書では、

「臨済感的把握の絶対化」

によって空気がつくられると述べられている。

そしてその前提として「感情移入の絶対化」がセットであるとも述べられている。

これだけ聞いてもわからないので、順番に読み解きたいと思う。

まず、臨在感把握とは何か。

簡単に言うと、人やモノ、命題(言葉)などのシンボルに対して、その対象の背後に何かが”在る”とする態度のことをいう(下図)。

例えば神社や、仏像、お墓など、そこに何かしら”在る”と感じるといえば、かなり身近に感じられるのではないか。

それは単なる物質であって本質的には何も無いんだと言ってしまうと身も蓋も無い話だが、”在る”ように感じるのは自由である。

トイレの神様という歌があったように、日本人にとってはどんなモノや場所や人でも、何かしらが宿っている、そこに”在る”と把握することは馴染みやすいように思える。

そして、絶対化とは、

それしか存在せず他には何も無く、そうすることが当然で無意識にそうしている状態のことを指している。

つまり、「臨済感的把握の絶対化」を言い換えると「無意識にそこに”在る”と感じてあらゆる行動や言論が支配されているが、それに気づいていない状態」といえる。

そして、「感情移入の絶対化」とは、怖い、楽しい、苦しい、可哀想、といった感情移入を無意識に行い、感情移入をしていることに気付いていない状態といえる。

これらの条件が揃えば、空気が生まれるのは想像に容易い。

シンボルの背後に何かが在ると感じ、信じて疑わない。その何かに”怖い”などの感情を無意識に乗り移らすことで怖い何かがそこに在るように感じ、人々は自分たちが生み出した何かによって言論・行動が支配されてしまうのだ(下図)。

なぜ臨済感的把握が生じるのか

臨済感的把握の絶対化によって、自ら勝手に生み出した”何か”=”空気”によって自ら支配されるという構造は前述の通りだ。

では、そもそもなぜ臨済感的把握をしてしまうのか。

臨済感的把握文化を支える要因は2つある。

「アニミズム文化」と「日本的儒教による忖度」だ。

日本の根本的な世界観に、アニミズムというものがある。アニミズムとは、モノ(無機物、生物問わない)に霊が宿っていると考えることを指す。

先に述べた通り、我々は神社や仏像やお墓に対して、何かしらそこに”在る”と感じることに、あまり抵抗感は無いのではないだろうか。

ほとんどの日本人が、お正月には初詣で神様に手を合わせ、健康に過ごせますようにと願う。昔から慣れ親しんだ文化であり、生活の一部になっていることを考えれば、アニミズムは馴染み深いと再認識できるだろう。

山に、川に、木に、岩に、あらゆる自然に霊的な何かが宿り、我々の暮らしを見守っている、支配している、と昔の人は考えた。

現代の我々からしても、そんな気もするし、もしかしたら違うかもしれないけど、別に否定はできないし、そうであってもいいと思える人が多いのではないか。

こんな感じで、あらゆるものに霊的な何かが宿ることを抵抗なく受け入れられるから、そりゃ八百万の神になるよなと納得できる。

しかし、一方でこの考えを徹底的に否定する民族もいる。いわゆるセム系一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)だ。

彼らにとっては、神は唯一であり、神が全てを創造したから、神とその他という関係になる。

神はただ1つで絶対的だから、もちろん名前は必要ない。我々が通常、名前をつけて呼び合うのは、数多くいる人間の中から区別して会話しないと日常生活がままならないからであり、つまり相対化していることになるが、もし神に名前をつけてしまうと、他の神と区別すること=他の神の存在を許してしまうことになってしまうから、それは神に対する冒涜であり、禁忌とされる。

同じ理由で、偶像崇拝も徹底的に排除される。何かしらの偶像に、神が宿っていると感じる=臨済感的把握をした時点で、唯一の神とは別のモノを神として崇めることと同義となるため、神に対する冒涜になる。

そして、自らが臨済感的把握によって勝手に創り出した”別の神”によって言論や行動が支配されてしまうから、これは徹底的に排除された。

絶対に相対化が許されない「神の名」は、その名が臨済感的に把握されて偶像化し、その偶像化によって偶像崇拝を招来し、逆に「神」を冒涜する結果になることを防ぐため、絶対に口にしてはならないはずである。確かにそうなった。ユダヤ人は神だけを絶対視するが故に、神の名を口にすることを禁じた。この禁止は絶対的であった。(p.78)

以上のように、他の民族と比較することで、日本人の根底にある考え方がかなり鮮明に見えてくる。

日本人のアニミズム的考え方が、あらゆる臨済感的把握を支えるプラットフォームのような働きをしているといえる。

続いて、別の視点で臨済感的把握を支える要素を見ていきたい。

「日本的儒教による忖度」だ。

儒教自体は仏教よりも早い時期に日本に輸入されたようだが、現代につながる”空気”の布石としての儒教は、徳川時代以降の「忠孝一致」の考え方が生まれたタイミングであり、これを”日本的儒教”と呼んでいる。

儒教は孔子を始祖として中国で生まれた哲学・思想体系であり、そのベースになるのが「忠」と「孝」という人に接する際の心のあり方である。

「忠」は、君臣間(組織における上司と部下)における態度であり、「考」は父子間(家族、身内)における態度である。

それぞれ字のごとく、「忠誠」と「孝行」と考えるとわかりやすい。

中国では「忠」よりも「考」が重要と考えられ、ある種「忠」に対する概念が現代の我々一般的な日本人と異なる(と思われる)ため、本文の言葉を借りてその理解を深めたい。

孔子は確かに相手に対して誠実であった。諸侯の一人に仕えた以上、彼はそれに対して、忠誠であったが、しかしこの関係はあくまで相対的な「君君たらずんば、臣臣たらず」といった関係で、いわば両者の関係は信義誠実を基にすべきであるといった契約的な意味の誠実さで、これがおそらく「忠」という概念であろう。(p.145)

三十年前までの日本は、「忠孝一致」で「考」を組織へと拡大化した状態を「忠」と呼び、「君、君たらずとも臣は臣たれ」を当然とした社会であった。(p.145)

元々の「忠」は、「上司がその努めを果たすのであれば、部下も誠実に仕えるが、上司がその努めを果たさないならその限りでない。」といった契約的な関係であったが、徳川時代以降の日本人にとっては「上司がその努めをせずとも、部下は上司の意向を推し量り、よしなに事を取り計らう。」ことが「忠」であり、「考」であり、日本的儒教として現代日本人の考え方にまで影響している。

「君、君たらずとも臣は臣たれ」=「部下は上司の意向を推し量り、よしなに事を取り計らえ」の日本的儒教の精神が「忖度」を生んでおり、つまりはそこに”お上の意思・意向”を探る臨在感的把握に至る精神的背景が構築されてしまっているのだ。

まとめると、

・日本人に根付くアニミズム的考え方がほぼそのまま臨在感的把握の下地になっている

・日本的儒教による忖度が臨在感的把握に至る精神的背景を構築している

特に2つめは組織における空気醸成の鍵となるため、さらに深堀りしながら見ていきたい。

組織における空気の醸成

空気の醸成にフォーカスする前に前提となる話をしたい。

通常、集団の中で生きるには、「何が善いか悪いか」という倫理基準が人々の行動指針になる。

この倫理基準は、情況倫理と固定倫理の2つに大別される。

情況倫理とは、本書の言葉を借りると

「あの情況ではああするのが正しいが、この情況ではこうするのが正しい」(p.115)

といった、情況によって善い悪いの基準が変化する倫理観である。

その状況がどうだったかを判断するのは人間だから、言ってしまえば人間を基準にした倫理観ともいえる。

一方で固定倫理とは、情況に左右されず、常に固定の基準で善い悪いを判断する。人間が関わってしまえば基準は変化してしまうから、基準は非人間的であることが求められる。

そして、非人間的な基準であるからこそ、”平等”なのだという考えであり、これが西欧の倫理基準のスタンダードになっている。

古代における「計り」の神聖視や神授による倫理的規範の絶対化、例えばモーセの十戒から、メートル方や様々の必然論にまで一貫している考え方である。(p.123)

固定倫理であるということは、どのような情況においても罪は罪であるという考えであり、例えば餓死寸前で仕方なく働いたパンの盗みも罪は罪であり、情状酌量の余地は無いという世界である。(その分、人権はなるべく保証しようとするが。)

一方で日本には元来そうした概念がなく、人間を基準に生きてきた。

餓死寸前で仕方なく働いた盗みであれば仕方ないと考えてしまう。それは、もし自分が同じ情況だったら同じことをしてしまうから、それは罪に問うべきでない、という考え方である。

「そもそも自分は悪くない、その情況であれば誰でもそうしてしまうから、その情況を創り出した者が悪い」という、ある種の「自己無謬性」「無責任性」がベースになっており、自分に責任がないことを主張できることが日本人が考える平等なのだ。

以上のように、我々は日本的平等主義に根ざした情況倫理の世界に生きているが、組織となるとどうなるか。

固定倫理、すなわちルールが無いのでその基準を人、すなわち絶対者(リーダー)に求めるようになる。

もしリーダーが明確にルールを定め、運用できているのであれば空気は発生しない。しかしその多くは明確なルールを設定しない。

様々な理由があると思うが、これもまた日本的儒教の「忠孝一致」が根底にあり、リーダーが1から10まで指示しなくてもよしなに事を取り計らえという文化がベースになっているからではないか。

リーダーはルールを設定していないから、もし何か発生してもリーダーの責任ではないという考え方。これもまた日本的平等主義でも出てきたようなある種の「無責任性」が垣間見える。

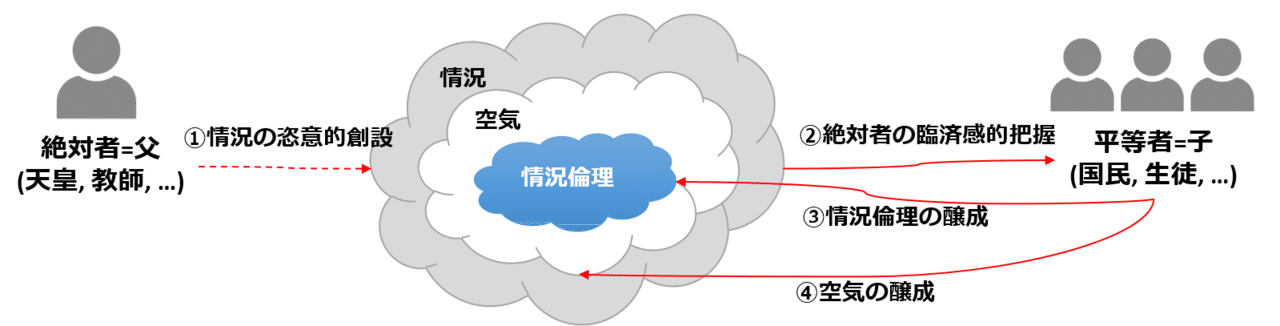

話を戻すと、リーダーがルールを設定しないから、メンバーは、リーダーが何を善い悪いとしているかを臨済感的把握によって推し量るしか知り得ないという情況になる。(①情況の恣意的創設)

これをすべきなんだろう、これはしていけないだろう、という臨済感的把握(②)の積み重ねで情況倫理を構成していき(③)、それが次第に空気となり(④)、自ら創り出した実態の無い何かによって行動や言論が支配されるのだ。

以上が組織における空気の醸成の一連の流れである。

この一連の構図を、山本七平は「虚構」と呼んでいる。

空気への対抗手段

空気の醸成の構図は理解したが、どうすればこの空気に対抗できるのだろうか。

「水を差す」

空気によって議論があらぬ方向に行きかけたとき、「水を差す」ことによって現実に戻すことができる。

われわれの祖先が、この危険な「空気の支配」に全く無抵抗だったわけではない。少なくとも明治時代までは「水を差す」という方法を、民族の知恵として、われわれは知っていた。(p.92)

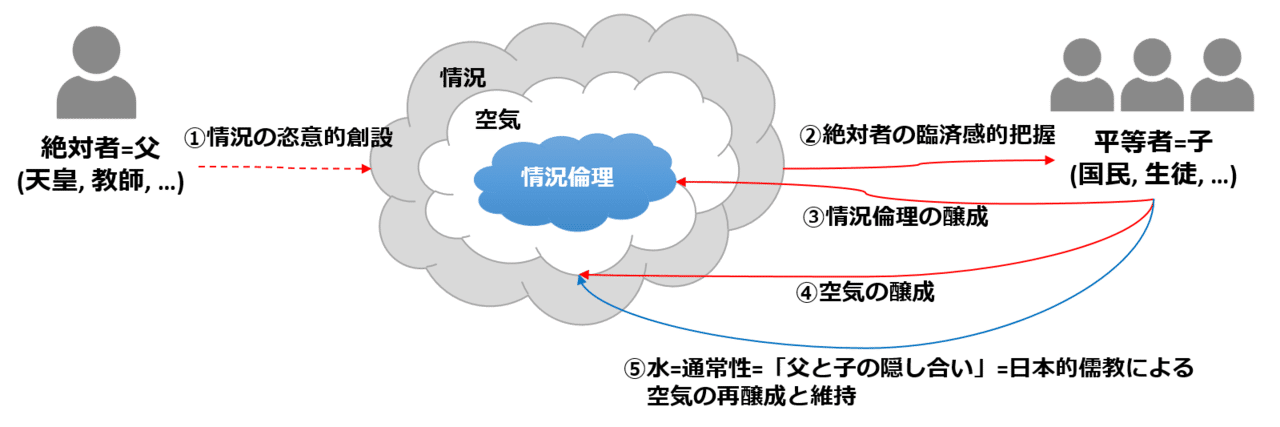

水とは、現実に引き戻すある種の劇薬のようなものであり、現実に引き戻してくれることから、水=通常性という紹介がされている。

では明治以降の「水=通常性」とは何か。

それは、「日本的儒教をベースとした父と子による虚構の隠し合い」である。

虚構は、実態としては存在しない誰かにとって都合のいいもの(無責任性を維持できる、皆にとって都合のいいもの)であり、日本的儒教によって叩き込まれた「忠孝一致」によってそれを瓦解させることを頑なに拒むことが、現代日本人という民族の水=通常性なのだ。

誰かがこれはおかしいと虚構に水を差しても、根底にある水=通常性=虚構を虚構として指摘することが悪=父と子の隠し合いによって、おかしいという意見に水が差され、指摘したものは排除され、さらなる空気の醸成と維持のスパイラルで抜け出せない状態になっているのである。

つまり、我々は空気に対抗できる「水」を未だ持てていないのが現状なのだ。

われわれは今でも「水を差す自由」を確保しておかないと大変なことになる、という意識を持っており、この意識は組織内でも組織外でも働き、同時にこの自由さえ確保しておけば大丈夫という意識も生んだ。だがしかし、この「水」とはいわば「現実」であり、現実とはわれわれが生きている「通常性」であり、この通常性がまた「空気」醸成の基であることを忘れていたわけである。そして日本の通常性とは、実は、個人の自由という概念を許さない「父と子の隠し合い」の世界であり、従ってそれは集団内の情況倫理による私的信義絶対の世界になって行くわけである。そしてこの情況倫理とは実は「空気」を生み出す温床であることはすでにのべた。そしてその基本にあるものは、自ら「情況を創設しうる」創造者、すなわち現人神としての「無謬人」か「無謬人集団」なのである。(p.184)

ではどうすればよいか。

多くの人は、この構図、すわなち虚構の中に生かされていることを理解していないため、この世界を絶対的なものだと信じて疑わない。

絶対的なものだと信じて疑わないから、情況という虚構性を無批判に迎合してしまう空気ができてしまい抜け出せない。

世界を知り、様々な考え方を知り、相対化してみて初めて自分たちが何者かを知ることができる。己のアイデンティティとその根底にある価値観とその背景が見えてきて初めて、真の対抗手段を見出すことができるのだ。

つまり、自分たちが虚構の中に生きているということを自覚することが第一歩なのだ。

われわれは残念ながらまだ新しい水を発見していない。だがその新しい「水」はおそらく伝統的な日本的な水の底にある考え方と西欧的な対立概念による把握とを統合することによって見出されると思われる。(p.93)